「AIのせいで、SEOはオワコンになった」

Google検索の結果がAIに覆われ始めた今、多くのマーケターや経営者が、そんな不安や諦めに近い感情を抱いているのではないでしょうか。

しかし、私たち株式会社Cominkaはこの変化を「本質的なSEOの時代の到来」と捉えています。

この記事では、Googleの意図を深く読み解きながら、AI時代を勝ち抜くための具体的な新戦略(AIO、E-E-A-Tの真の意味、ブランド戦略の重要性まで)を、私たちの知見に基づき徹底的に解説します。

これは単なる未来予測ではありません。あなたのビジネスを守り、明日から実践できるアクションプランです。

[display_post id=”3829″]

「SEOはオワコン」という幻想と、マーケターが胸に抱く確信

Googleの検索結果の最上部にAIが生成した回答(AI Overview)が表示されるようになり、従来の青いリンクが押し下げられる光景を目の当たりにすれば、この不安は無理もない。

しかし、長年検索エンジンの進化と向き合ってきた戦略的なマーケターは、この変化を冷静に、むしろ「本質が問われる時代の到来」として歓迎しています。なぜなら、これは「SEOの終わり」ではなく、Googleが一貫して目指してきた「ユーザーにとって本当に価値のあるコンテンツを評価する」という理念が、AIによってさらに加速されることを意味するからです。キーワードを詰め込む、内容の薄い記事を量産するといった小手先のテクニックは通用しなくなり、真にユーザーと向き合い、独自の価値を提供できる者だけが正当に評価される。そんな、本来あるべき姿に近づいているのです。

この変化の波を乗りこなし、さらなる高みを目指すための実践的なガイドとして、AI時代の企業とマーケターが取るべき具体的な戦略と、必須となる新たなスキルセットを提示します。

「SEOオワコン説」が生まれる理由:検索を取り巻く3つの劇的変化

「SEOはオワコン」という言説は、単なる憶測や感情論ではありません。それは、検索を取り巻く環境の劇的な変化という、確固たる事実に根差しています。この言説を正しく理解し、乗り越えるためには、まずその構造を分解し、恐怖の正体を突き止める必要があります。

検索の新たな顔:AI Overviewと消えゆく青いリンク

現在の検索エンジン結果ページ(SERP)は、数年前とは全く異なる様相を呈しています。その最大の要因が、Googleが導入した「AI Overview」(旧称:SGE)です。これは、ユーザーの検索クエリ(質問)に対して、AIがウェブ上の複数の情報源を要約し、SERPの最上部に直接的な回答を提示する機能です。

この変化のインパクトは計り知れません。従来、SEOの主戦場であったオーガニック検索の「青いリンク」は、AI Overviewの下へと物理的に押し下げられます。これにより、たとえ検索順位1位を獲得したとしても、ユーザーの最初の視界に入らないという事態が頻発するようになりました。

さらに、ユーザーの情報収集行動そのものも多様化しています。特に若年層を中心に、疑問解決のためにGoogleで検索するのではなく、InstagramやTikTokといったSNS上で情報を探す「タグる」という行動が一般化しています。また、ChatGPTのような対話型AIに直接質問を投げかけるユーザーも急増しており、「ググる」という行為が絶対的なものではなくなったことも、「検索エンジンへの最適化」であるSEOの価値を相対的に低下させているように感じさせる一因となっています。

恐怖を裏付けるデータ:ゼロクリック検索とCTRの急落

出典:New Research: So Far, AI is Not Disrupting Search or Making a Dent in Google | SparkToro

この視覚的な変化は、具体的な数値となってウェブサイト運営者に衝撃を与えています。「ゼロクリック検索」の増加です。これは、ユーザーがSERP上で答えを得てしまい、どのウェブサイトもクリックすることなく検索を終えてしまう現象を指します。

ある調査では、米国のGoogle検索の約64%がゼロクリックで終了しており、AIの登場がこの傾向を加速させていると報告されました。また、AI OverviewがSERPに表示された場合、オーガニック検索結果の平均クリックスルーレート(CTR)は34.5%も低下するという衝撃的なデータもあります。キーワードによっては、ウェブサイトへのトラフィックが最大で64%も激減したケースも確認されています。

これらの数値は、SEOの伝統的な目標であった「クリックを獲得し、サイトに誘導する」というモデルが、根底から揺らいでいることを示しています。これは、Featured Snippets(強調スニペット)が数年前に始めたトレンドの、いわば究極形であり、AIがその流れを決定的なものにしたと言えるでしょう。

過去のSEOの亡霊:なぜ時代遅れの小手先戦術は無力化したのか

「SEOオワコン説」が広まるもう一つの側面は、旧来の小手先のテクニックに依存してきた一部の実践者が、実際に成果を出せなくなっているという事実です。AIの進化は、こうした「本質的でないSEO」の時代の終わりを告げる最後の鐘となりました。

Googleのアルゴリズムは、ユーザーにとって真に価値のある情報を提供することを至上命題として進化を続けてきた結果、以下のような表層的な施策は効果を失い、場合によってはペナルティの対象にさえなっています。

- キーワードの詰め込み

- 低品質記事の量産

- 自作自演の被リンク構築

- 無意味で難解な長文コンテンツ

- 公開後のコンテンツ放置

これらの戦術が通用しなくなった結果、それらに頼っていた人々が「SEOではもう稼げない」「SEOは終わった」と結論づけるのは、ある意味で必然的な流れでした。つまり、AIはSEOを殺したのではなく、質の低いSEOを淘汰したのです。

Googleの公式見解と検索の未来とは

恐怖と誤解の霧を晴らすためには、この変化を主導しているGoogle自身の考えを理解することが不可欠です。彼らの公式な声明や経済的なインセンティブを分析することで、我々が進むべき道筋が見えてきます。

Googleの黄金律:「どのように作られたか」ではなく「どれだけ有益か」

AIが生成したコンテンツは悪なのでしょうか?この点について、Googleは公式ブログで明確な姿勢を示しています。重要なのは「コンテンツがどのように作られたか」ではなく、「オリジナルで、品質が高く、人々を第一に考えた有用なコンテンツであるか」という点です。

ただし、越えてはならない一線も存在します。それは、検索ランキングを操作することだけを主目的として自動化(AIを含む)を利用することであり、これは明確にスパムポリシー違反とされています。この区別が極めて重要です。AIを安価で簡単なランキング操作ツールと見なすなら、それは許されません。しかし、AIを質の高いコンテンツ制作を支援する強力なツールと見なすなら、それは歓迎されるのです。

AI時代の品質基準:究極のシグナルとしてのE-E-A-T

では、Googleはどのようにしてコンテンツの「品質」や「有用性」を判断するのか。その答えが、彼らが検索品質評価ガイドラインで最も重視する概念、E-E-A-Tです。

- Experience(経験): コンテンツの主題について、筆者が実体験を持っているか。

- Expertise(専門性): 筆者がその分野の専門知識を有しているか。

- Authoritativeness(権威性): 筆者やサイトが、その分野で第一人者として認識されているか。

- Trustworthiness(信頼性): サイトやコンテンツが、全体として信頼できるか。

AIによる偽情報や不正確な情報が溢れかえる可能性がある現代において、これらの信頼性に関するシグナルは、かつてないほど重要になっています。特に、人々の幸福、健康、経済的安定、安全に大きな影響を与える可能性のあるYMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれるトピックでは、GoogleのシステムはE-E-A-Tをより一層厳しく評価します。

コンテンツの作成方法を問わず、Google 検索で成功を収めるには、E-E-A-T の品質を満たす、オリジナルで高品質な、ユーザー第一のコンテンツの制作を意識する必要があります。

— Google検索セントラル

経済的な現実:なぜGoogleはウェブエコシステムの繁栄を必要とするのか

AI Overviewがウェブサイトへのトラフィックを奪うという懸念に対して、Googleのビジネスモデルそのものが、彼らがウェブのエコシステムを破壊できない理由を物語っています。

第一に、AI Overviewは無から情報を生み出しているわけではありません。それは、世界中のウェブサイトが公開している膨大な情報を学習し、要約することで成り立っています。もしウェブサイト運営者が質の高い情報発信をやめてしまえば、AIの学習源が枯渇し、結果としてGoogleの検索品質そのものが劣化してしまいます。

第二に、Googleの収益の大部分は、今なお広告によって支えられています。ウェブサイトへのトラフィックがなくなれば、広告主は出稿する価値を見出せなくなり、Googleのビジネスモデルは崩壊します。だからこそ、Googleは公式に「ウェブ上のサイトに価値あるトラフィックを送り続ける」と約束し、実際にAI Overview内での広告表示もテストしています。

これらの事実が示すのは、Googleは「ユーザーに素早い答えを提供する」ことと、「コンテンツ制作者にウェブサイトを運営し続けるインセンティブを与える」ことの間の、絶妙なバランスを取ろうとしているということです。我々マーケターの役割は、この新しいエコシステムの中で、GoogleのAIから「引用されるに値する、信頼できる情報源」として認識される存在になることです。

AIが淘汰するのは「戦略なきSEO」:生き残るための新戦略

AIの登場は、SEOの世界に「大淘汰」の時代をもたらしました。それは、価値の低い戦術的なノイズを一掃し、戦略に基づいた本質的な価値を持つコンテンツを浮かび上がらせる、巨大なフィルターとして機能しています。このフィルターを通過するための鍵は、人間ならではの強みを最大限に活かし、機械に最適化された新しいルールに適応することです。

人間という要素:「経験(E-E-A-T)」が築く模倣困難な堀

GoogleがE-A-Tに「E(Experience – 経験)」を追加したのは2022年12月。これは、生成AIが爆発的に普及し始めた時期と奇妙に一致します。これは偶然ではありません。Googleからの明確なシグナルです。

AIは既存の情報を要約し、再構成することには長けています。しかし、AIは製品を実際に使ってみたり、サービスを体験したり、旅先で感動したりすることはできません。この「一次体験」こそが、AIには決して模倣できない、人間だけの強固な堀となります。

「経験」を軸としたコンテンツとは、具体的に以下のようなものを指します。

- 独自の写真や動画付きの、本物の製品レビュー

- 自社で実施した調査に基づく、独自のデータやケーススタディ

- サービスや旅行先の、当事者としての体験談

- 専門家へのインタビューや、それに基づく独自の分析・考察

- 成功談だけでなく、失敗談から得られた教訓の共有

戦略的な結論は明白です。AIでも書けるような一般的な情報の要約記事からは撤退し、AIには生成不可能な、独自の「経験」に基づいたコンテンツ制作へと舵を切るべきです。

キーワードからクエリの意図へ:高まるBUY/DO/GOクエリの重要性

かつてのSEOは、個別のキーワードでいかに上位表示されるかというゲームでした。しかし、AIが「〇〇とは?」といった情報収集型(Knowクエリ)の多くに直接回答するようになった今、その重要性は相対的に低下しています。

これからのSEOで成功するためには、よりユーザーの行動に近いクエリタイプへの戦略的シフトが求められます。

- BUYクエリ(購入意図): 「〇〇 おすすめ」「〇〇 比較」など、購入に近いユーザーを捉える。

- DOクエリ(行動意図): 「〇〇 やり方」「〇〇 方法」など、具体的な行動を求めるユーザーに応える。

- GOクエリ(案内意図): 「〇〇 公式サイト」「ブランド名」など、指名検索の受け皿となる。

これらのクエリは、AIが単純な回答を生成しにくく、ユーザーがより深い情報や信頼できる情報源を求めている領域です。ここに、E-E-A-Tに基づいた専門的な価値提供の機会があります。

機械のための最適化:AIO(AI最適化)入門

これからのコンテンツは、人間とAIという二つのオーディエンスに向けて最適化する必要があります。この新しい概念はAIO(AI Optimization)あるいはGEO(Generative Engine Optimization)と呼ばれ始めています。AIにコンテンツを正しく理解させ、引用してもらうための技術的な工夫が不可欠です。

コンテンツを「AIが消化しやすい」形にするための具体的な手法は以下の通りです。

- 構造化データ(スキーママークアップ): コンテンツが「何についての情報なのか」を機械が読み取れる形式で明示的に伝える、最も重要な技術。

- 明確なQ&A形式: ユーザーが投げかけるであろう質問を見出しにし、その直下に簡潔で直接的な回答を記述する。

- 要約と箇条書き: 記事内に要約や重要なポイントを箇条書きで含める。

- 情報源の明記: 統計データや研究結果を引用する際は、その出典を明確にする。

企業の戦略書:構築すべき未来のデジタル資産

AIによる検索革命は、個々の戦術だけでなく、企業全体のデジタル戦略のあり方を問い直しています。不確実性の高い時代を乗り切るために、企業はどのようなデジタル資産を構築すべきか。その答えは、ウェブサイトの役割の再定義、オウンドメディアの強化、そしてブランド領域の防衛にあります。

ウェブサイトの役割の変化:「答え」から「信頼の拠点」へ

かつて、ウェブサイトのSEOにおける主な役割は、ユーザーの質問に対する「答え」を提供する場所でした。しかし今、その「最初の答え」はAI Overviewが提示するようになっています。

これにより、ウェブサイトの役割は進化を遂げます。これからのウェブサイトは、単なる「答えの置き場所」ではなく、「信頼と証拠の集積地(Hub of Trust)」としての役割を担うことになるのです。

- E-E-A-Tのショーケース: 企業の専門性、権威性、そして何よりも「経験」を深く示す場所となる。

- 独自資産の保管庫: AIが参照すべき、独自のケーススタディ、自社調査データ、専門家の経歴や論文などを集約する。

- 深掘りのための目的地: AIの要約では満足できない、より深い情報を求めるユーザーが最終的にたどり着く場所となる。

オウンドメディアの必要性:強靭なオーディエンスの構築

Google検索の変化は、特定のプラットフォームに依存しすぎることの危険性を浮き彫りにしました。アルゴリズムの一度の変更で、ビジネスの根幹が揺らぐリスクは常に存在します。

このリスクに対する最も有効なヘッジ戦略が、オウンドメディア(Owned Media)の強化です。オウンドメディアとは、企業が自身でコントロールできるメディアチャネルを指し、オーディエンスとの直接的な関係を構築する基盤となります。

- メールマガジン・LINE公式アカウント

- SNSアカウント

- YouTubeチャンネル・ポッドキャスト

検索経由で訪れたユーザーを一度きりの訪問者で終わらせず、自社がコントロールできるチャネルのフォロワーや購読者に転換させること。それが、Googleの気まぐれに左右されない、強靭な事業基盤を築く鍵となります。

デジタル領域の防衛:ブランドSERP支配の戦略的重要性

AIが一般的な情報検索の多くを解決するようになると、ユーザーが特定のブランド名を指名して検索する「ブランド検索」の価値は相対的に高まります。

この極めてコンバージョンに近いトラフィックを確実に獲得し、競合から守るために、ブランド指名キーワードでのSERP支配が戦略的に重要になります。ここでSEOとPPC(リスティング広告)の連携が不可欠です。

ブランドビディングとは、自社のブランド名をキーワードとしてPPC広告を出稿する戦略です。これは単にクリックを増やすためではありません。

- 競合からの防衛: 競合他社が自社のブランド名で広告を出し、貴重なトラフィックを横取りするのを防ぐ。

- SERPの占有: 広告枠とオーガニック検索枠の両方を自社で埋めることで、SERPのトップ画面を完全にコントロールする。

- 機会損失の防止: ユーザーがまさに購入や問い合わせをしようとしている瞬間を、競合に奪われるリスクを最小化する。

マーケターの生存戦略:必須となるスキルセット

企業レベルでの戦略転換は、それを実行する個々のマーケターのスキルセットの進化を要求します。これからのSEO担当者は、ビジネス全体を俯瞰する戦略家へと自らを進化させる必要があります。

戦術家から戦略家へ

最も重要な変化は、マインドセットの転換です。「このキーワードでどうやって順位を上げるか?」という戦術的な問いから、「我々の検索プレゼンスは、事業目標にどう貢献するのか?」という戦略的な問いへと視座を高めることです。これは、単にトラフィックを追うのではなく、投資対効果(ROI)に基づいて施策の優先順位を決定し、SEOを事業戦略そのものに統合していく能力を意味します。

主人ではなく道具として

AIはSEO担当者の仕事を奪う敵ではありません。むしろ、退屈な作業から解放し、より創造的で戦略的な業務に集中させてくれる強力な副操縦士(Co-pilot)です。AIの基礎的な概念を理解し、その上でAIツールを使いこなすリテラシーは必須となります。キーワードリサーチ、検索意図の分析、構成案作成、テクニカルSEOの自動化など、AIは従来のSEO業務を劇的に効率化します。

クロスプラットフォームへの対応力

検索と発見の場は、もはやGoogleだけではありません。ユーザーは目的や状況に応じて、様々なプラットフォームを使い分けます。これからのマーケターは、YouTube、SNS、専門マーケットプレイスなど、これらのプラットフォームの特性を理解し、それぞれに最適化されたコンテンツを届ける「クロスプラットフォーム流暢性」を身につける必要があります。

AI時代のSEOパートナーシップ:「作業代行」から「戦略的協創」へ

AI時代のSEOで成功を収めるには、企業と外部パートナーの関係性そのものを見直す必要があります。もはや、指示された作業をこなすだけの「作業代行業者」では、AIがもたらす本質的な変化に対応できません。

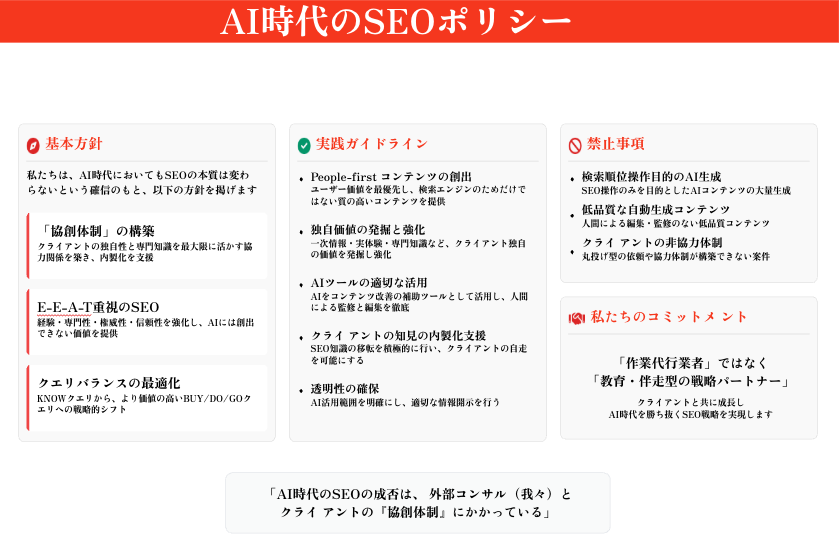

株式会社Cominkaが提唱するのは、クライアント企業と深く連携し、共に価値を創造する「教育・伴走型の戦略パートナー」というあり方です。この「協創体制」こそが、AI時代を勝ち抜くための鍵となります。

この体制の核となるのは、クライアント企業が持つ独自の価値です。

- 一次情報(独自の調査・事例)

- 実体験(実際の使用感・レビュー)

- 属人的専門知識(業界専門家の見解)

これらは、AIには決して生み出すことのできない、E-E-A-Tの源泉です。私たちの役割は、これらの貴重な資産をクライアントと共に発掘・言語化し、SEOという専門技術を用いてデジタルの世界で最も価値ある形に磨き上げることです。

具体的には、以下の実践を通じてクライアントの自走を支援し、持続的な成長基盤を構築します。

- 独自価値の発掘と強化: クライアントの社内に眠る専門知識や経験を、コンテンツという資産に変える。

- People-firstコンテンツの創出: ユーザー価値を最優先し、検索エンジンのためだけではない質の高いコンテンツを共に創る。

- AIツールの適切な活用: AIをコンテンツ改善の補助ツールとして活用し、人間による監修と編集を徹底する。

- クライアントの知見の内製化支援: SEO知識の移転を積極的に行い、クライアントが自ら考え、実行できる組織作りをサポートする。

AIは、ランキング操作を目的とした低品質なコンテンツを淘汰します。だからこそ、クライアントの協力なしに、外部の力だけでSEOを成功させることは不可能なのです。

結論:SEOは終わらない。むしろ、ここからが面白い。

結論として、「AIがSEOを殺した」という言説は、変化の表面だけを捉えた誤解です。確かに、AI Overviewの登場やゼロクリック検索の増加は、ウェブサイトへのトラフィックの流れを大きく変えました。しかし、それはSEOの終わりを意味しません。

Googleの意図は、ウェブのエコシステムを破壊することではなく、むしろAIというフィルターを通じて、より質の高い、信頼できる情報をユーザーに届けることにあります。その結果、淘汰されるのは、キーワードを詰め込み、低品質なコンテンツを量産するような、戦略なき「古いSEO」です。

AIの台頭は、SEOを過去のものにするどころか、その本質的な価値をさらに引き上げています。もはやSEOは、単なる技術的な順位ハックではありません。Googleが目指す「ユーザーへの価値提供」というゴールに向かって、コンテンツ戦略、ブランド戦略、データ分析を統合し、事業戦略そのものに貢献する、まさにマーケティングの中核を担う役割へと進化しているのです。

[display_post id=”4782″]